皇室の3つの未来図、日本人はどれを選ぶか

- 高森明勅

- 2025年8月8日

- 読了時間: 3分

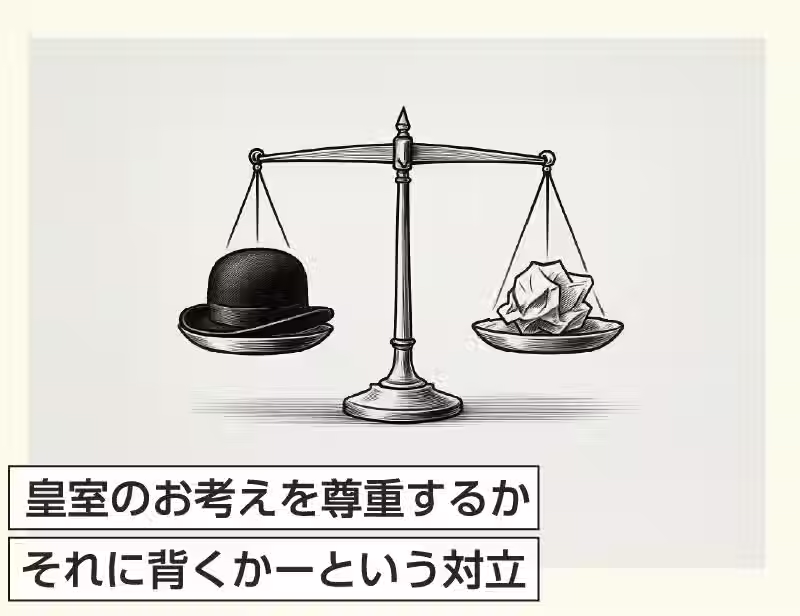

今、日本人はどのような皇室の未来図を選ぶか、岐路に立たされている。以下の3つの未来図だ。

①消滅

②変質

③安定

①は、今の皇室典範が改正されずにそのまま維持された場合。

未婚の女性皇族はご結婚と共に皇室から次々と離れられる。

未婚のまま皇室に残られても次世代は生まれない。

なので、皇室は痩せ細って行くしかない。

そのような未来が予め見えていて、しかも、悠仁親王殿下のご結婚相手は必ず男子を

生まなければならないという、想像を絶する重圧が避けられない。

そのような皇室に、敢えて嫁ごうとする女性が国民の中から現れるのは、畏れ多いが至難だろう。

そうすると、皇室典範は手つかずで残っても、皇室それ自体は悠仁殿下の代を最後に、消滅する他ない。勿論、宮内庁や皇宮警察本部などの役所も、無用となる。皇居は広大な空き地になるか、それとも高層ビルが林立するか。

さすがにこのシナリオはあり得ないと思っていた。だが、昨年から今年にかけての「立法府の総意」作りを巡る迷走ぶりを見ていると、不安を拭えない。

問題解決の先延ばしが延々と繰り返される悪夢も、可能性がゼロとは断定できない気がして来た。

②は、国会の全体会議での議論の土台とされている有識者会議報告書(令和3年)の提案が、

ほぼそのまま制度化された場合。皇室はこれまでの姿を一変させる結果になる。

何しろ皇室の中に、「国民」がそのまま混在することになるからだ。

内親王·女王の配偶者やお子さまだ。

更に、心情的·生命的な結合と言うべき婚姻を介さないで、親の代から既に一般国民だった男性が「養子縁組」という法的手続きだけで皇族の身分を得る。しかも、その男性は皇族の身分を与えられても、皇位継承資格は認められない。

その結果、これまで天皇(及び上皇)と皇族のみによって構成されていた皇室が、以下のような多様な方々を内部に抱える、モザイクのような状態に変質する。

(a)皇位継承資格を持つ男性皇族

(b)皇位継承資格を持たない男性皇族

(c)皇位継承資格を持たない女性皇族

(d)内親王·女王の配偶者やお子さまでいらっしゃる一般国民。

このような状態で、果たして皇室や宮家としての“一体性”は確保できるのだろうか。

国民としても、全く様変わりし変質した皇室に、これまで通り素直な敬愛の気持ちを抱くことができるのだろうか。

特に、モザイク状に変質した“いびつ”な皇室をもたらす原因が、現代の普遍的な価値観とは

全く相容れない「男尊女卑」の考え方なので、国民にとってはますます違和感を深める結果になるだろう。

このシナリオの場合、たとえ制度化されても、そもそも実際に機能するか疑問が残る。

③は、小泉純一郎内閣に設置された「皇室典範に関する有識者会議」報告書(平成17年)の提案が制度化された場合。

内親王·女王にも皇位継承資格が認められ、その配偶者やお子さまも当然、皇族とされる。

お子さまにも皇位継承資格が認められるので、皇位継承の将来は格段に安定化することが期待できる。皇位継承順序は、男女の性別に関係なく直系優先の原則が貫徹される。

その為に、天皇、皇后のお気持ちやお考えが次の時代にしっかりと受け継がれやすくなる。

具体的に令和の皇室では、愛子皇太子→次代の天皇という皇位継承が実現する。

皇位継承ルールが国民の普通の価値観と合致することとも相俟って、「国民統合の象徴」として皇室への敬愛がより深まるだろう。

日本人は上記①②③のどれを選ぶか。

国民の多くは漠然と③を望んでいるのではないか。

しかし、政界の状況は楽観を許さない。

①と②の間で揺れ動いているように見える。

第一歩として②をどれだけ③に近づけることができるか。

内親王殿下方のご年齢を考えると、もはや時間の猶予はない。

▼高森明勅公式サイト